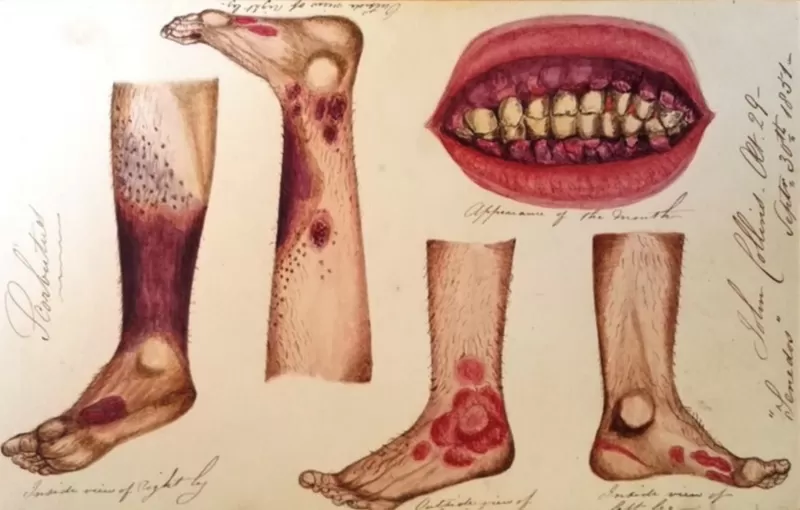

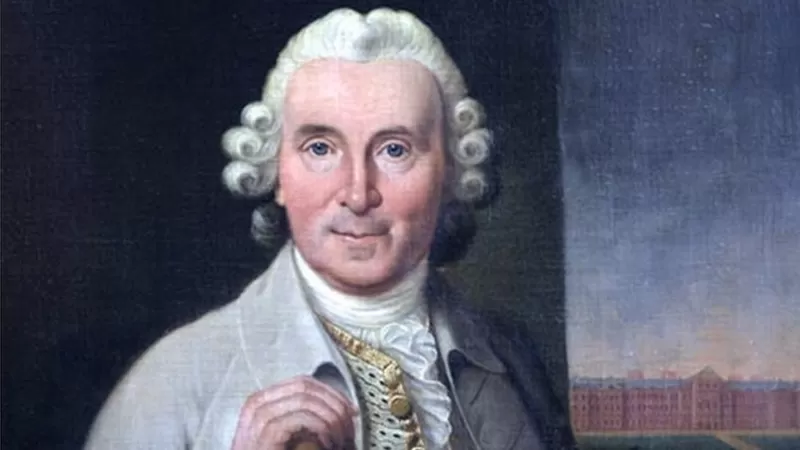

El Día Internacional del Ensayo Clínico se celebra cada año el 20 de mayo. La fecha conmemora el primer ensayo clínico de la historia, realizado por el doctor escocés James Lind que, a bordo del buque HMS Salisbury entre los años 1746 y 1747, pudo observar los devastadores efectos del escorbuto en la tripulación.

Lind decidió evaluar el efecto de las distintas curaciones dividiendo a los marineros en grupos de dos, a los que suministraba tratamientos distintos. Aquel ensayo trataba de identificar la ausencia de la vitamina C como la causa del escorbuto que afectaba a los marineros de la Armada Británica.

Una expedición británica contra propiedades españolas en el Océano Pacífico, en la década de 1740, en la que Gran Bretaña perdió al 65% de sus hombres a causa de las enfermedades.

Así, Lind tomó a doce hombres que sufrían síntomas compatibles, los dividió en seis parejas y los trató con los siguientes remedios:

- un cuarto de sidra al día

- 25 gotas de elixir de vitriolo, tres veces al día

- media pinta de agua del mar al día

- una pizca de pasta de ajo, semillas de mostaza, rábano picante, bálsamo de Perú y resina de mirra, tres veces al día

- dos cucharadas de vinagre, tres veces al día

- dos naranjas y un limón

Al verificar la evolución positiva de los que incluían en su alimentación cítricos, Lind pudo confirmar los efectos positivos de la vitamina C en el tratamiento de la enfermedad.

Hoy se sabe que el escorbuto es una condición provocada por una cantidad insuficiente de vitamina C durante un período prolongado. La condición provoca debilidad, anemia y gingivitis. El escorbuto se presenta con mayor frecuencia en adultos mayores desnutridos y alcohólicos crónicos.

De este modo, y aunque en condiciones muy precarias, éste fue considerado el primer experimento que aplicaba una cierta sistematización con el uso decisivo de los grupos de control. Suele citarse por tanto, como el primer ensayo clínico de la historia.

Dado que el estudio se inició un 20 de mayo de 1747 esta fecha ha quedado marcada para conmemorar, cada año, el papel destacado que los ensayos clínicos desempeñan en la investigación en salud.

Se estima que nuestro país participa en prácticamente un tercio de los ensayos clínicos que se realizan en toda Europa. Con la crisis sanitaria de la COVID-19 esta tendencia se vio reforzada. Desde que se decretara el confinamiento estricto, en tan solo doce meses, unos 382 ensayos cínicos fueron aprobados para el estudio de esta nueva enfermedad.

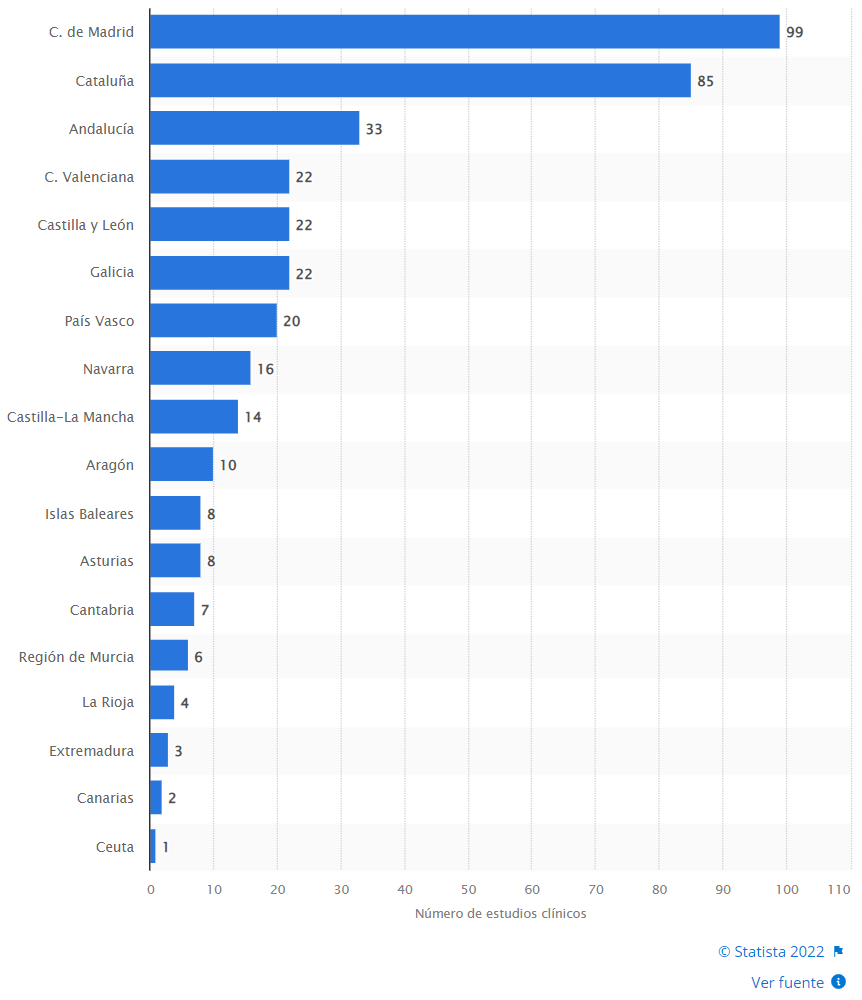

A fecha de 30 de marzo de 2021, se habían autorizado en la Comunidad de Madrid 99 ensayos clínicos para evaluar la eficacia de diversos tratamientos contra el coronavirus. En Cataluña y Andalucía el número de ensayos ascendía a 85 y 33 respectivamente, lo que sitúa a estas comunidades en la segunda y tercera posición de la lista que a continuación se enlaza.

¿Cuáles son las fases de un ensayo clínico?

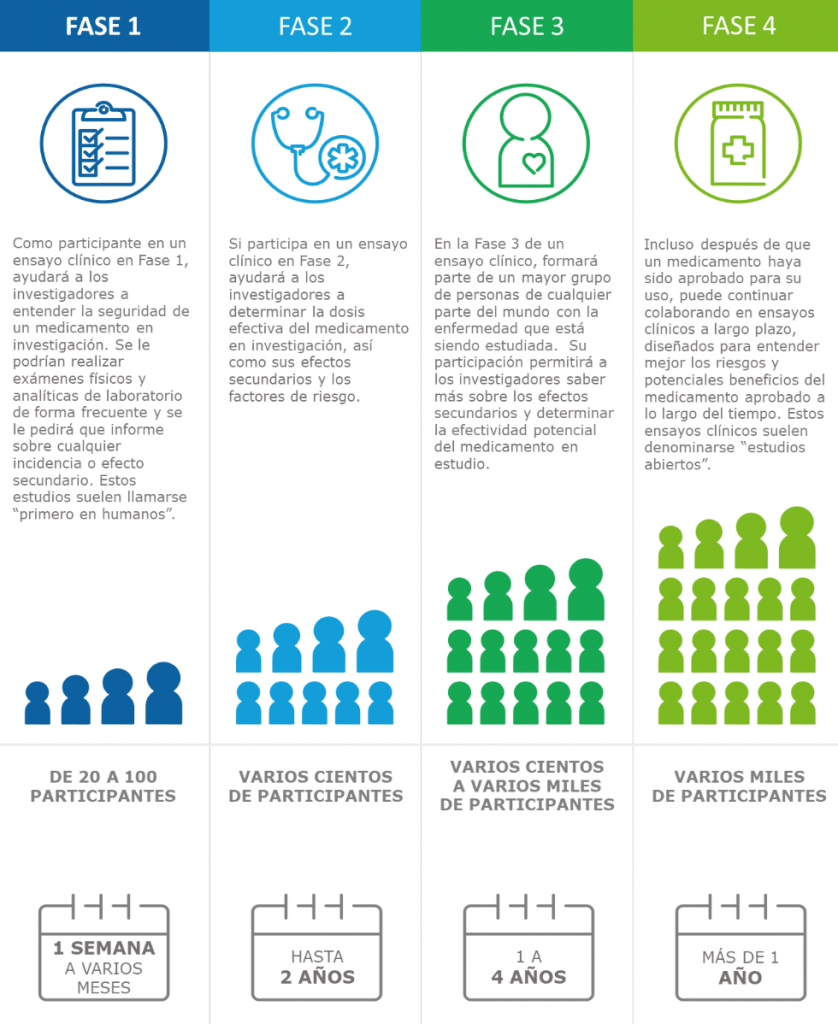

El proceso de estudio y desarrollo de un nuevo medicamento se divide en cuatro fases en las que, inicialmente, muy pocas personas reciben el medicamento que se estudia. El número de participantes va creciendo en función del conocimiento sobre cómo actúa el fármaco y su desarrollo en el sujeto muestreado.

Estos estudios han posibilitado, por ejemplo, que la tasa de mortalidad del VIH SIDA haya disminuido en más del 80% desde la década de los 80. O que la tasa de mortalidad por cáncer sea el 20% más baja desde los 90.

La Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe ofrece en su Sitio Web un espacio para que investigues con nosotros.