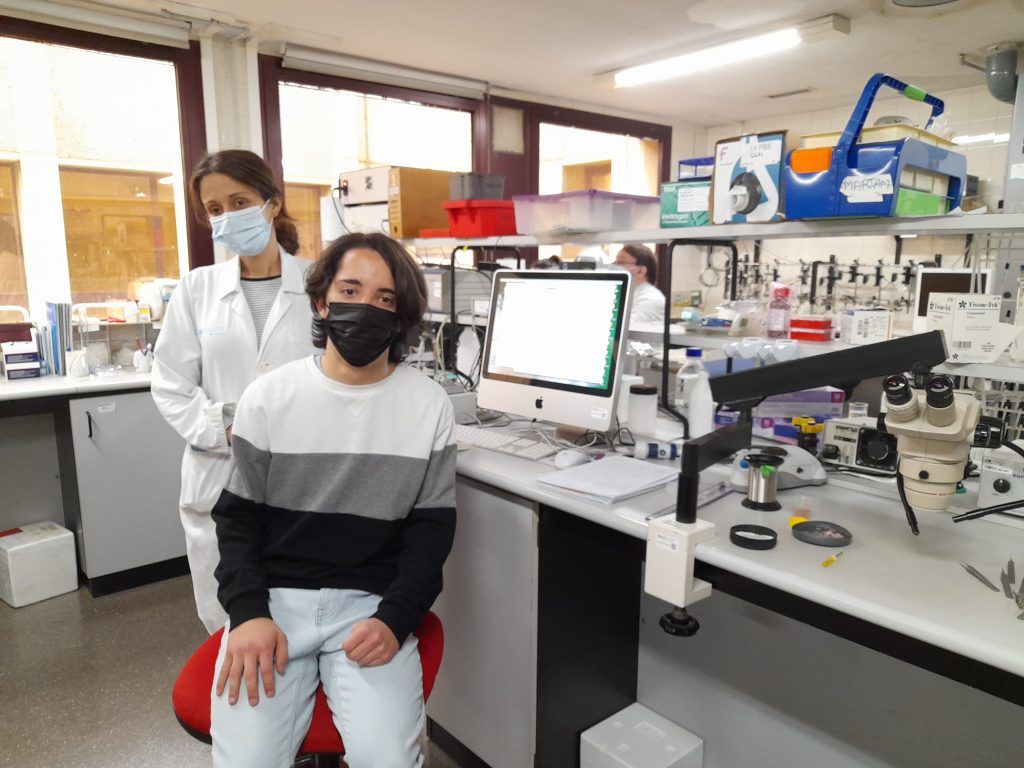

Diego Recover tiene dieciséis años y estudia en el centro Ciudad Educativa Municipal Hipatia FUHEM. Acaba de realizar su semana de inmersión en el mundo laboral con el Programa 4ºESO+empresa. Este programa permite a los jóvenes conocer nuevos ámbitos de trabajo para ratificar, o ayudar en la elección de la futura formación.

Diego ha efectuado su estancia en la Fundación para la Investigación Biomédica Hospital Universitario de Getafe, y nos concede ahora una entrevista.

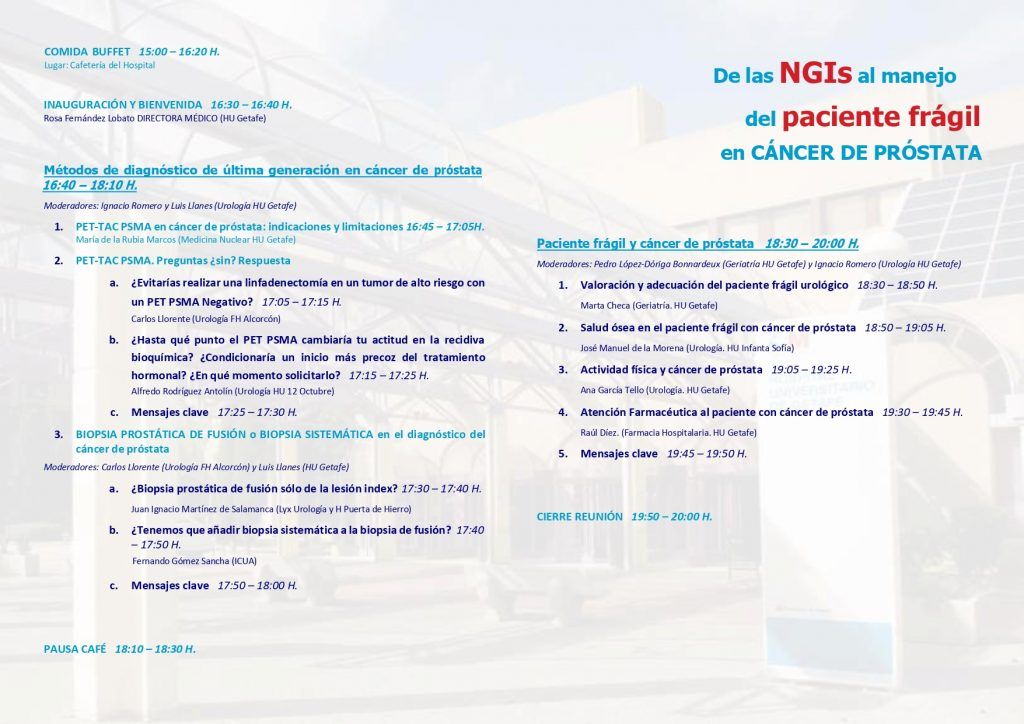

– ¿En qué consiste el programa 4ºESO+empresa?

“Este programa de 4ºESO+empresa prevé ir entre tres y cuatro días a una organización a vivir la experiencia de su día a día. Ver y trabajar del mismo modo que se hace allí, en su rutina diaria. Tú puedes escoger en función de tus gustos o bien el colegio, en función de tus preferencias, recomendarte sitios. “

– ¿Tienes alguna idea de lo que te gustaría estudiar en un futuro?

“En el futuro tengo pensado hacer algo relacionado con la Ciencia. Seguramente algo que involucre a la Biología y la Matemática.”

– ¿Y te ha servido esta experiencia para aclarar un poco más el ámbito de estudio que te interesa?

“Sí, esta experiencia me ha parecido muy interesante, pues he podido tener un contacto muchísimo más cercano con la Ciencia, que era lo que yo estaba buscando.

También y específicamente con la Biología. Algo que me interesaba. Por ejemplo, he asistido a una disección con la Dra. Mariam El Assar del Grupo de Investigación de Envejecimiento, pipeteado en laboratorio con Antonio Ferruelo del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Respiratorias (CIBERES), con quien también he visto cómo se realizan las pruebas PCR, y con el Jefe de Servicio de Medicina Intensiva, Dr. José Ángel Lorente, el día a día en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En banco de tejidos, con Celia Casares y Charo Sánchez, he podido observar cómo se repara la piel para injertos y un trabajo con un par de cabezas de fémur.

La gestión en Unidad Técnica de la Fundación me ha parecido también muy importante. Tanto en Administración como en Gestión de Contratos de Investigación para nuevos estudios y proyectos de investigación, así como en Comunicación y Documentación, me han explicado sus procesos y trabajo diario.

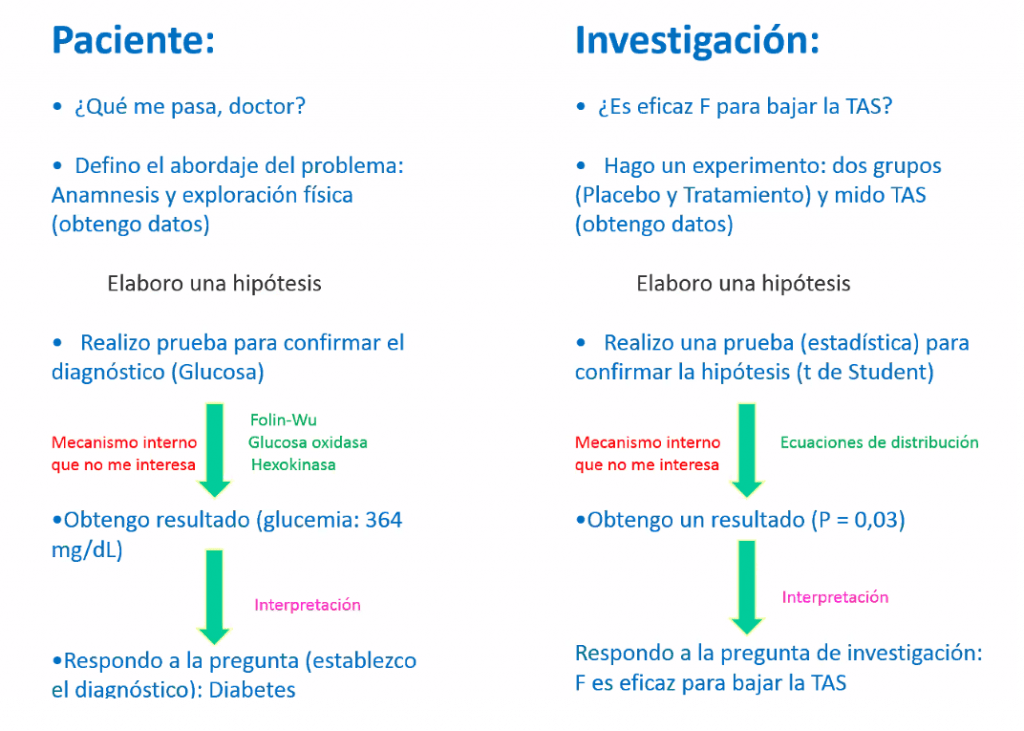

Pero lo que más me ha gustado de mi paso por la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario de Getafe ha sido todo lo relacionado con la investigación y disección. Mariam me ha explicado todo el proceso, desde el planteamiento de la investigación a su desarrollo. Todos los pasos que hay que seguir para realizar el proyecto. Incluido los resultados que se habían ido obteniendo y la repercusión clínica de la investigación en salud que desde aquí se realiza. Es algo mucho más real, visual y aplicado de lo que yo me podía imaginar”

– ¿Recomendarías esta experiencia a otros estudiantes? ¿Qué te ha parecido lo que has visto?

“¡Sí! Recomendaría mucho esta experiencia a las personas que les guste y tengan interés en la Ciencia, especialmente la Biología. Puede impresionar, al tener ese contacto directo con un hospital. Tanto estás en el centro de investigación biomédica, viendo cómo se estudian las cosas; como su aplicación al paciente en el día a día.”

– Desde la Fundación tratamos siempre de acercar la ciencia y la investigación a la sociedad, interactuando a través de Twitter, LinkedIn, nuestro Sitio Web o el Canal de YouTube. ¿Qué nos aconsejarías para acercar la ciencia y la investigación a la gente joven como tú?

“Para captar la atención de las personas más jóvenes, o no directamente vinculadas con este mundo, creo que se podrían realizar informaciones más visuales que de profundidad, que busquen acercar la investigación a la gente común. Dar una imagen general, abarcando diversos temas, enseñando algunos elementos o casos que puedan resultar curiosos o atractivos a ojos del público. Explicar el funcionamiento y mostrar el resultado de pruebas o investigaciones que se hayan hecho.

La Ciencia siempre va un poco por detrás de la tendencia, y para potenciar y visibilizar lo que se hace y cómo esto influye en la mejora del paciente, sería fantástico el poder explicar de un modo simple, atractivo, muy visual, lo que se hace. Porque, de hecho, es muy interesante.

Yo, por ejemplo, me he sorprendido. No esperaba tampoco ver algo así. Pensé que sería mucho más asistencial, y la realidad es que es pura investigación lo que hay detrás. Me resulta curioso cómo se aplica el conocimiento generado por la investigación en la realidad de un hospital, con pacientes.

Yo, como digo, se lo recomiendo mucho a los que no tengan claro qué opción elegir en bachiller, por ejemplo; y bueno, en realidad a la gente en general. Es todo súper interesante y nuevo. Agradezco a la Fundación la oportunidad.”